資訊中心

近日,上海交通大學牽頭的PandaX合作組在深度分析新一代PandaX-4T液氙探測實驗數據后,對暗物質可能具有的電磁性質給出了國際最好的測量結果。該成果以“從氙反沖數據得出的暗物質的亮度極限”(Limits on the luminance of dark matter from xenon recoil data)為題,5月17日在《自然》期刊上在線發表。

宇宙中構成已知物質的基本粒子都具有電磁性質,通過光子傳遞相互作用。因此,這些物質都具有“亮度”(luminance),即使是電中性的粒子也不例外。

比如,中子不帶電,但是由于它是由帶電的夸克復合而成的,所以仍然有著很強的殘余“亮度”。即便是中微子這樣的電中性基本粒子,也會由于高階量子修正等效地產生極其微小電磁分布,譬如徑向電荷分布、線性電荷分布、環電流分布、渦環電流分布等,分別對應電荷均方半徑(mean-square charge radius)、電偶極矩(electric dipole)、磁偶極矩(magnetic dipole)、無輻射零極矩(anapole)等,導致非零的“亮度”。那宇宙中是否存在沒有“亮度”的物質粒子?

大量的天文和宇宙學觀測通過引力效應確認,宇宙中還存在比已知物質多5倍多的神秘物質。這些物質呈電中性,還未被人類用電磁手段“看”到,因此被稱為“暗物質”。然而暗物質粒子是否存在“亮度”,一直是全世界科學家試圖回答的基本問題。

2009年起,PandaX合作組利用錦屏地下實驗室極低輻射本底環境,研制了三代液氙探測器(PandaX-I、PandaX-II、PandaX-4T),并開展了一系列針對暗物質和中微子的實驗研究。宇宙中的暗物質可以穿透地球到達地下實驗室,如果暗物質和普通物質間有相互作用,會同探測器中的氙原子碰撞并產生反沖信號,在探測器中以氙原子閃光(S1)和電離(S2)的形式表現出來。

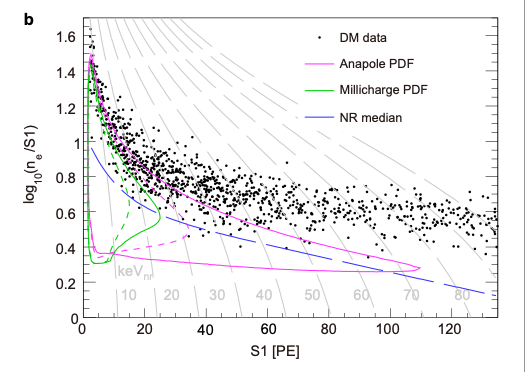

新一代的PandaX-4T實驗位于錦屏地下實驗室二期的B2實驗廳,是國際首個投入運行的多噸級液氙探測實驗,比同類的美國的LZ實驗和歐洲的XENONnT實驗提前一年多時間投入運行。 PandaX-4T在前兩代實驗積累的基礎上進行了升級和改進,探測器性能顯著提升,在2021年發布了首批0.63 噸每年曝光量的暗物質探測數據,并給出了暗物質和氙原子核通過極短程相互作用碰撞的最靈敏搜尋結果。 同傳統假設中的極短程相互作用不同,如果暗物質具有非零的“亮度”,它們可以通過交換光子同氙原子核產生長程相互作用,呈現出獨特的反沖特征。PandaX團隊基于前期同美國科學院院士Wick Haxton教授合作實現的有效場方法,把不同種電磁效應轉換為不同有效算符核矩陣元的組合,得到了相應的暗物質碰撞率和反沖特征。 探測器中主要的本底來源于微量放射性和電子之間的碰撞,它們在S1和S2上的分布和暗物質-原子核的碰撞信號不同。團隊通過刻度數據構建了可靠的暗物質信號和本底響應模型,提升了對不同暗物質電磁性質的甄別能力。 基于PandaX-4T實驗首批暗物質探測數據,PandaX團隊通過似然度擬合方法對暗物質可能的電磁性質開展了系統尋找。研究表明,數據中未發現超出本底的暗物質信號:以暗物質電荷均方半徑為例,信號區中預期本底事例大約是10個,而實驗數據中僅發現了6個碰撞事例,符合本底的統計漲落。根據觀測數據,團隊對暗物質的多種電磁性質均給出了國際最強的限制。 值得指出的是,PandaX對暗物質電荷均方半徑給出了國際首個實驗上限,最強的上限值出現在暗物質質量為40倍質子質量附近,比中微子電荷均方半徑實驗上限還要小1萬倍,換算成實際尺寸比質子還要小約10萬倍。PandaX對暗物質其他電磁性質的測量也比之前國際最好結果提升了3-10倍。PandaX的研究利用了最靈敏的氙原子核反沖數據,系統地給出了當前最好水平的暗物質“亮度”上限,顯著提升了對暗物質究竟有多“暗”的定量理解。![2_DK2]5LDYNPY0Y$5}OOGOS.png 2_DK2]5LDYNPY0Y$5}OOGOS.png](http://m.cshangbang.com/upload/ueditor/20230710/202307101539107912.png)