資訊中心

高溫超導材料(臨界溫度在40K即零下233℃,以上的超導體)主要有兩大類:銅氧化物超導體和鐵基超導體。

在銅氧化物方面,趙忠賢領導的團隊獨立發現了第一個液氮溫區的超導材料。在鐵基超導體方面,陳仙輝研究組首先將超導轉變溫度提高到麥克米蘭極限之上,證明鐵基超導體確實是非常規的高溫超導體,而趙忠賢研究組創造并保持了在塊狀材料中超導轉變溫度的記錄。

在提高超導轉變溫度的同時,趙忠賢和陳仙輝對于高溫超導的物理機制做了大量系統性的研究,在過去數十年內推動了高溫超導領域的發展。

1908年7月10日,荷蘭萊頓大學的教授海克·卡末林·昂內斯如往常一樣在實驗室進行著他的低溫物理學研究。但不同以往的是,在這天下午,他第一次將氦氣液化,以﹣269℃(4.2K,K為溫度的國際單位開爾文)刷新了人造低溫的新紀錄。

這一天,極低溫物理世界的大門對人類打開。此后1911年,被同行尊稱為“零度先生”(人類所能達到的最低溫度為絕對零度)的昂內斯又將汞冷卻到了4.2K以下,此時他測量到其電阻幾乎降為零。這就是超導現象的發現,超導即指材料在低于某一溫度(臨界溫度)時電阻變為零,這意味著電的傳輸將能最大限度地降低損耗。

電學現象總是和磁學現象相生相伴,超導現象里除了零電阻這個特征外,完全抗磁性就是另一個重要特性,磁共振成像、超導磁懸浮列車等都基于其發展起來。一百多年來,科學家們前赴后繼,不斷尋找臨界溫度更高的超導材料,這樣的材料才可能降低成本大規模應用。

超導領域的發展過程中可以說有幾個關鍵節點:超導理論的建立、高溫超導體的出現,以及現在受到廣泛關注的對室溫超導的探索。

從發現超導現象開始,如何解釋現象背后的物理機制就成為關鍵問題。在這個探索過程中,出現的比較著名的理論有二級相變理論、倫敦方程、皮帕理論、金茲堡-朗道理論等。對于此后發展影響力最大的是1957年美國物理學家約翰·巴丁、利昂·庫珀和約翰·羅伯特·席弗提出電子-聲子耦合理論(簡稱“BCS理論”)。

BCS理論認為,在低溫下,金屬中的電子之間會形成一種特殊的配對狀態,稱為庫珀對。庫珀對之間可以相互作用,形成一個相干態,其可以無阻礙地流動,不受雜質或晶格振動的影響,因此具有零電阻。同時,庫珀對也會排斥外部磁場,使得超導體內部沒有磁感應強度,這就是完全抗磁性或邁斯納效應。

然而1968年,美國物理學家麥克米蘭根據當時唯一一個成功解釋超導現象的BCS理論斷定,一般超導體的臨界轉變溫度不可能高于40K(約-233.15℃),這個溫度被學界稱為“麥克米蘭極限”。這也是超導領域的“至暗時刻”,整個領域進入了低谷期。因為如果不能突破“麥克米蘭極限”,那么科學家們曾經以為存在的“高溫超導體”就是水中月鏡中花。

1986年9月底,IBM蘇黎世實驗室的貝德諾茲(J.G.Bednorz)和繆勒(K.A.Müller)在一本不太起眼的學術雜志上宣稱,發現了鋇鑭銅氧化物在35K(約-238.15℃)的環境下呈現超導現象。當時的國際學界對此看法不一,懷疑這是否又是一次“狼來了”。但趙忠賢敏銳察覺到這篇論文不同以往,在10月初開始了對鋇鑭銅氧化物的研究。

“由于我們這10年的積累,使得我們認識到結構不穩定性和高溫超導的關系。所以當我們看到瑞士科學家的文章以后,立刻就產生了共鳴。我們抓緊重復他們的結果,并且要思考怎樣在這個基礎上找到更高臨近溫度的超導體。”趙忠賢接受采訪時表示。

那時候日本和美國的幾個實驗室也都在嘗試。1986年11月13日,日本最先傳來消息,東京大學的田中昭二教授證實了貝德諾茲和繆勒的實驗結果。各個實驗室都進入激烈的競爭狀態,鉚足勁要帶來更具突破性的進展。

1986年12月,趙忠賢與同事也第一次在鑭鋇銅氧系統中,觀察到起始溫度為70K(約-203℃)的超導轉變跡象,這已經離77K(約-196℃)液氮溫區不遠了。-196℃的液氮溫區意味著制冷難度和成本的大幅度降低,液氮的價格只有液氦的幾十分之一,可以像打熱水一樣一次打一熱水瓶。

全世界尋找高溫超導的熱情又一次被點燃了,此后捷報頻傳。1987年2月19日深夜,趙忠賢在釔鋇銅氧化物中發現了臨界轉變溫度93K(約-180℃)的液氮溫區超導體,實驗結果可以重復。趙忠賢也成為國際物理學界口中的“北京的趙”,他的研究使得便宜好用的液氮可以取代原本昂貴的液氦來創造超導所需的低溫環境。

此后超導家族除了已發現的金屬和合金超導體、銅氧化物超導體、重費米子超導體、有機超導體外,沒有新發現,整個領域再次沉寂。

不過1986年高溫超導材料的發現改變了一個年輕人的命運,此后他也為超導領域續寫出新的故事。------陳仙輝

2008年3月底陳仙輝團隊率先將SmFeAsO1-xFx體系的超導溫度在常壓下提高到43K(-230.15℃),突破了傳統超導體40K的麥克米蘭極限。

陳仙輝說,“如果一個超導體的臨界溫度高于40K,那就是一個BCS理論可能不能解釋的體系,可能屬于非常規超導體。我們的工作就證明了鐵基超導體是繼銅氧化物高溫超導體之后的第二個非常規高溫超導體,至今也只有這兩類。

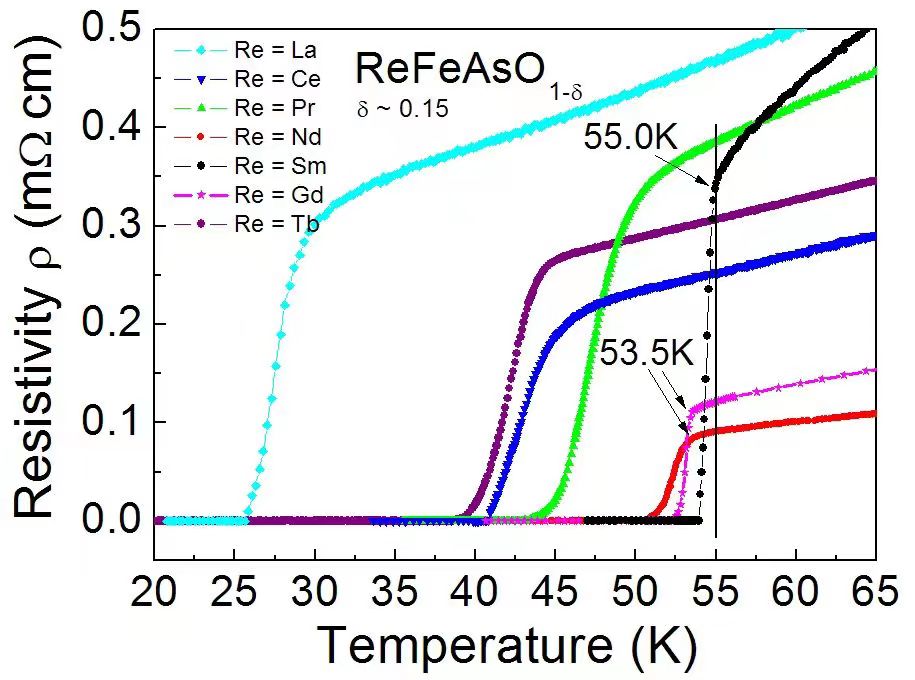

緊隨其后,也是在3月底,趙忠賢團隊成功在PrFeAsO1-xFx中將鐵基超導體的超導轉變溫度提高到52K,隨后于4月在SmFeAsO1-xFx實現了鐵基超導體塊體材料中的最高轉變溫度55K(-218.15℃)并合成出系列50K以上鐵基超導體。

2008年,《科學》(Science)評選的年度世界十大科技進展就將鐵基高溫超導體的發現(包括日本和中國科學家的工作)納入其中。

2008年合成的系列鐵基超導體電阻-溫度轉變曲線。

“從1911年的4.2K臨界溫度,到1986年臨界溫度不到24K(約為-249.15℃)的高溫超導體,這中間經歷了75年。也就是說人類這么多科學家在這個領域工作,75年只將超導溫度提高了20K。但在1986年銅氧化物超導體發現以后,到現在常壓下的超導轉變溫度達到132K(約-141.15℃)。相對前面不到24K,一下子就突破了100多K

2008年以后,超導領域的科學家們開始向最終的“圣杯”發起挑戰——尋找室溫超導材料。室溫超導是指在常壓或接近常壓的條件下,在室溫或更高溫度下出現的超導現象,被稱為物理學“圣杯”。

超導材料有兩個特性——零電阻和完全抗磁性,零電阻即電流通過超導體沒有能耗,電阻為零。“從材料的角度來講,它既是一個能源材料,也是一個信息材料。”陳仙輝說,“我們現在的技術發展就是主要三類,一類是能源、信息、生物技術。而超導材料既可以支撐能源技術也能支撐信息技術,具有廣泛的應用,如核磁共振,超導磁懸浮列車。在科學里,可控核聚變的溫度都是上億度以上,沒有材料可以把它約束,那么主要是用超導,托克馬克核聚變實驗裝置加速器里用的電子加速跟控制也需要超導。”

而如果能夠實現常壓室溫下的超導狀態,那么就可以擺脫冷卻系統的束縛,真正大規模使用超導技術。“如果發現室溫超導,它給人們生活帶來的變化將是天翻地覆的。到那個時候,我們出門可以坐上懸浮的超導車,甚至手機、手提電腦充一次電就能用上好幾個月。”陳仙輝設想道,“人類文明可以用材料來劃分,室溫超導材料就可以成為劃分人類社會文明時期的標志性材料。”